2021年08月28日

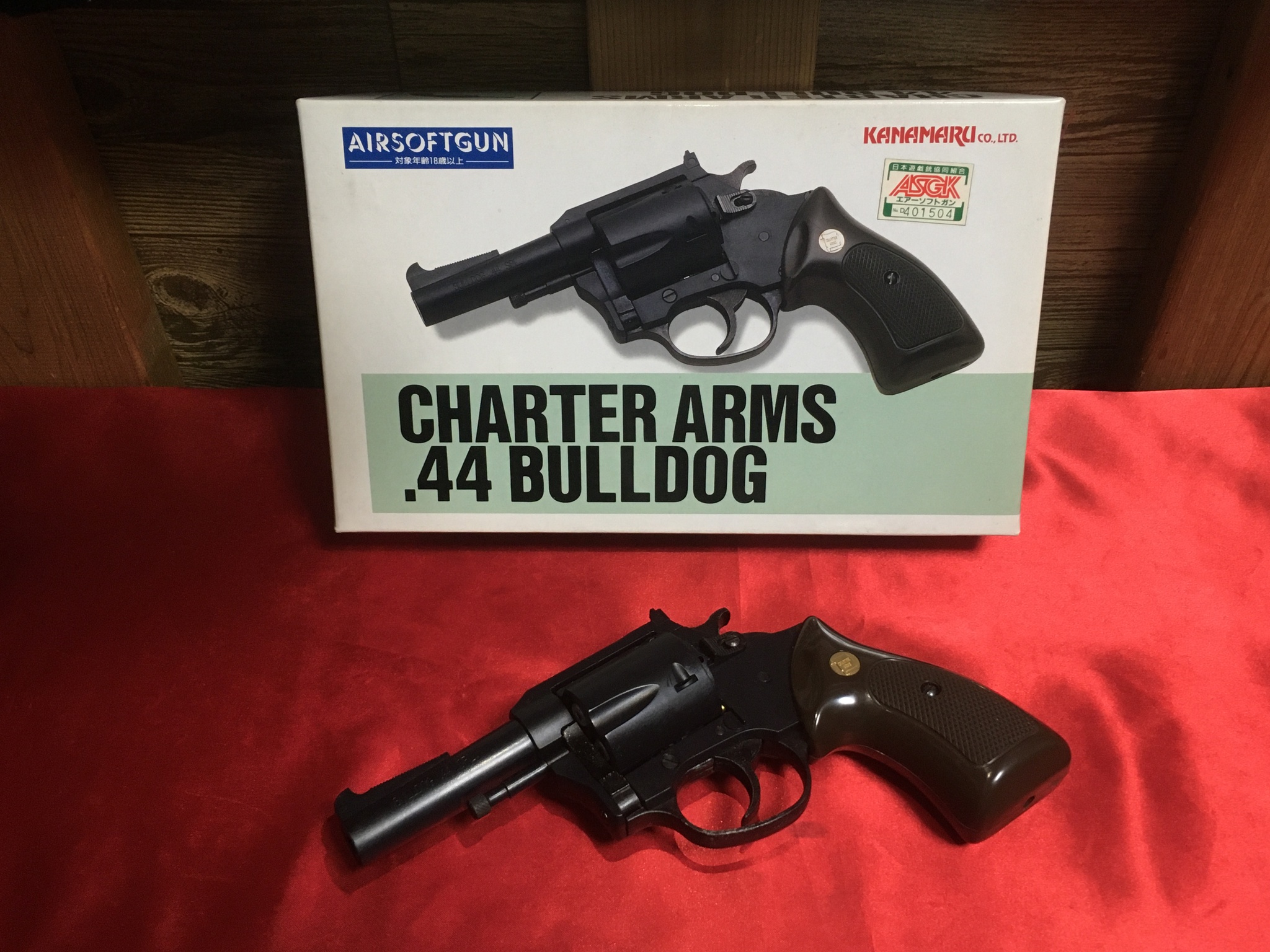

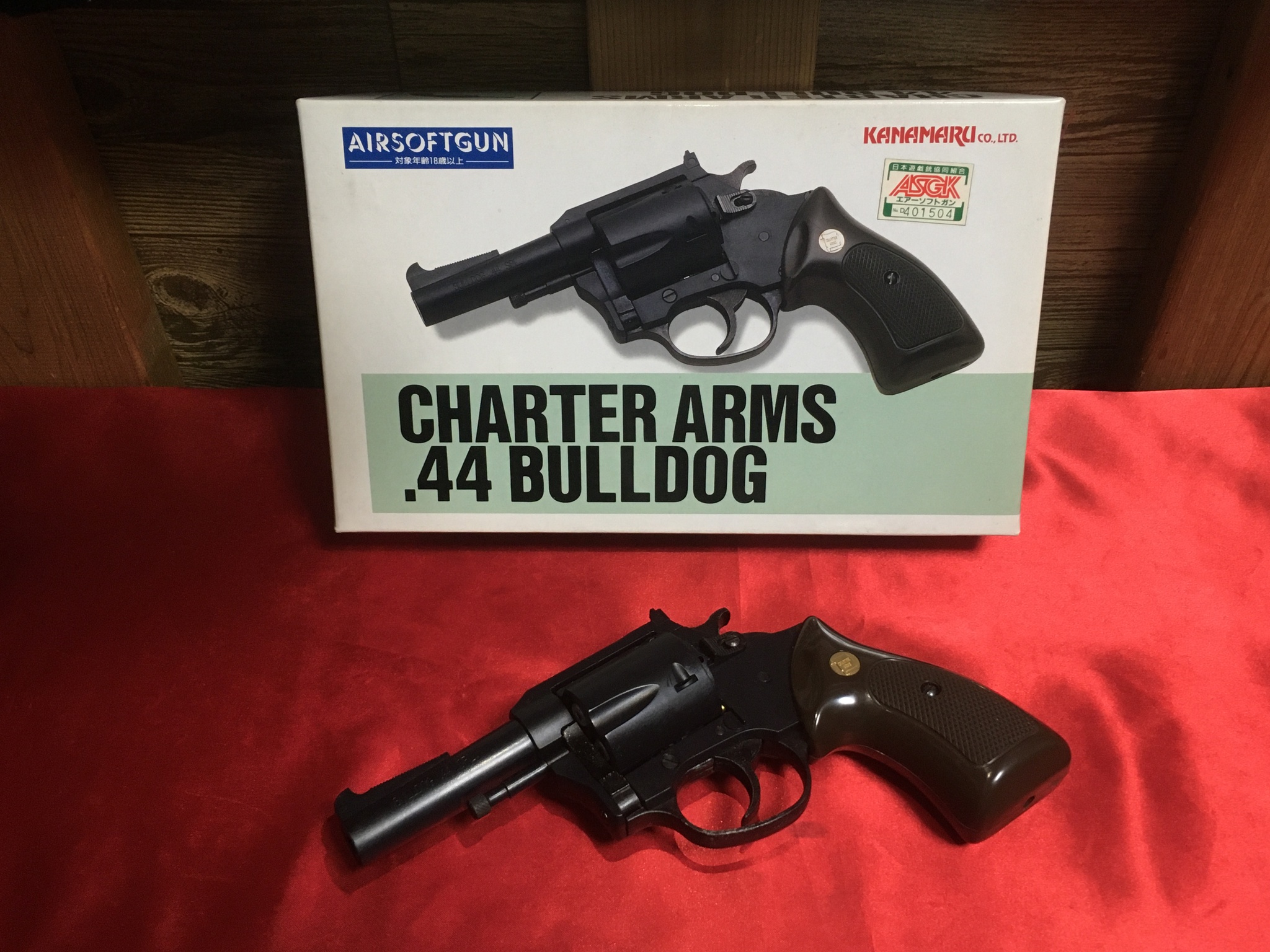

カナマル商事 チャーターアームズ ブルドッグ エングレーブモデル

さて、八月も最後の土曜の夜ですね。

カナマル商事のチャーターアームズ・ブルドッグ自体は以前にも紹介しましたが、今回はさらにスペシャルなエングレーブモデルの記事となります。

自分も中古で入手したものなので詳細は不明ですが、彫刻の感じからしてモケイパドックのエングレーブカスタムではないかと推測しています。

サタデーナイトスペシャルに彫刻とは・・・なんて思われるかもしれませんが、実銃にも存在するようですし雰囲気も変わってなかなかに乙なものです。

通常モデルには武骨な格好良さがありますが、エングレーブモデルは優美さが出てまた違ったお洒落さがありますね。

実のところエングレーブが施された銃というのはそんなに好みではないのですが、これに関しては意外性の魅力に負けてつい買ってしまいました。我ながら衝動買いが多すぎて予算管理が下手くそですね・・・。

そんなわけで、ちょっと豪華なサタデーナイトスペシャル(謎コンセプト)の紹介でした。

それではまたお会いしましょう。

カナマル商事のチャーターアームズ・ブルドッグ自体は以前にも紹介しましたが、今回はさらにスペシャルなエングレーブモデルの記事となります。

自分も中古で入手したものなので詳細は不明ですが、彫刻の感じからしてモケイパドックのエングレーブカスタムではないかと推測しています。

サタデーナイトスペシャルに彫刻とは・・・なんて思われるかもしれませんが、実銃にも存在するようですし雰囲気も変わってなかなかに乙なものです。

通常モデルには武骨な格好良さがありますが、エングレーブモデルは優美さが出てまた違ったお洒落さがありますね。

実のところエングレーブが施された銃というのはそんなに好みではないのですが、これに関しては意外性の魅力に負けてつい買ってしまいました。我ながら衝動買いが多すぎて予算管理が下手くそですね・・・。

そんなわけで、ちょっと豪華なサタデーナイトスペシャル(謎コンセプト)の紹介でした。

それではまたお会いしましょう。

2021年08月21日

CAW HWS ニューモデルアーミー モデルガン 比較

さて、遂にCAWとHWSという2社のニューモデルアーミーを比較し、その違いを皆さんに説明させていただく日が来てしまいました。

現状(樹脂製の)モデルガンを発売しているのはこの2社だけなので、今回の記事だけ押さえておけばモデルガンのニューモデルアーミーを「ある程度理解した」と言っても差し支えないでしょう。

最初に誤解なきよう申し上げておくと、この結果を以てどちらのメーカーの方が優れているかという話にしたいわけではありません。実銃からキチっと採寸したCAWの方が出来がいいのは当然で、そもそもHWSはCMC金型を引き継いで来ているので初めから勝負にならないのです。

ただ、ニューモデルアーミー・フリークを自称する身としてはどうしてもキッチリその差を検証し「ぶっちゃけ何が違うのかわからない」「言うて同じでしょ?w」という風潮を払拭していきたいと思うわけです(余計なお世話)

※以前CAW製のニューモデルアーミーを紹介した際にどれだけ完成度が高いかを纏めていますので、お時間のある方は先にそちらを読んでいただくとより理解が深まるかと思います。

それでは早速ですが比較していきましょう。ネットで拾った実銃写真も織り交ぜて説明させていただきますが、実銃も何十万丁と生産される中で形状に変化がみられるため、今回使用する画像のものが絶対というワケではございませんのでご了承ください。

まずは全景から、言うまでもありませんが上がCAW、下がHWSです。

正直もうすでにこの時点で雰囲気が違うんですが、まぁ興味のない方には同じに見えるでしょう。

こちらが実銃です。既にCAWの異常な完成度の高さが分かります。

バレルトップの刻印ですが、CAW(上)は完璧です。HWS(下)は1行目のパテント取得年こそ同じものの、2行目が“NEW MODEL ARMY PERCUSSION REVOLVER. ILION NEWYORK. U.S.A.”、三行目が“MANUFACTURED BY HARTFORD.CO.LTD”と全く異なり自社名が入っています。

リアリティはともかく、雰囲気を崩さず社名を入れようという心遣いは有難いですね。

実銃の刻印です。この“NEW-MODEL”こそが、本銃がニューモデルアーミーの代名詞となっている所以だと思うのですが、実際どうなんでしょう。

CAW(左)の方がハンマーが小ぶりでノーズが細長く、ゲートも凝った造形ですね。HWS(右)はハンマーが太く短く、ゲートも大雑把なただの切り欠きとなっています。

また、CAWのハンマー/トリガースクリューの先端がリベットのように丸まっているのが分かります。HWSのは完全に平坦な普通のネジのカタチです。

また、そもそもフレームの厚みが違います。CAWの方が細くスマートです。

こちらが実銃の写真です。ハンマーノーズが潰れてますが、ゲート形状と共にCAWに近しいことが一目でわかります。

また、スクリュー先端も丸く処理されてますね。

フレーム前部の曲面やローディングレバーの形状も違います。CAW(上)の方がエッジの効いた角部と流れるような曲面とのメリハリが効いていてスマートです。レバー固定ピン先端はここでも丸くなっています。

HWSはレバーの下端がフレームより外側に飛び出ており、ランマー収納部も太く全体的に半端に角ばってしまっているので野暮ったく見えてしまいます。

実銃です。CAWと同じように流麗なラインを描いていますね。

CAW(上)のグリップフレームには見事な造形で隙間なくダイキャストのインナーフレームが組み込まれており、強度の向上と重量増加に役立っています。

HWS(下)はHW材の一体成型ですが、時間経過とともにメイン・スプリングの圧力に負けてグリップフレームが歪んできます。グリップの面が合わないのもそれが原因であり、処置のしようがないので諦めてください。(保管時にスプリングを抜き取れば延命は可能です)

実銃です。CAWにそっくりですが、メインスプリングの分厚さがよくわかります。当時の雷管は信頼性が低く、確実な発火のためにはハンマーの打撃力を高めるしかなかったためで、こんなスプリングテンションではファニング(速射)など不可能だったでしょう。

グリップです。CAW(上)はスクリュー・カラー(ネジ受け)の連れ回り防止形状が良く再現されており、内側にはウエイト兼サブフレームが埋め込まれていてここでも重量増加に貢献しています。ただ、正直グリップに関しては多種多様なものが存在するのでHWS(下)のようなタイプも実在しています。

これに関しては特に甲乙はつけられないかなって感じですね。

参考までに実銃です。これはCAWと同タイプで、角(?)の角度まで瓜二つですね。

CAW(左)はフレーム下部がスマートな形状で、トリガーガードもシャープで隙間なくキチっと収まっています。HWS(左)はやや丸っこい上になぜかトリガーガード・スクリュの径が異様に大きいです。

またCAWはトリガーが太く、HWSは細長くなっています。

ちなみにHWSのトリガーガードはデフォルトだと亜鉛合金にメッキを施したものなのですが、流石に論外なのでちゃんとした真鍮製のモノに換装してあります。

実銃です。CAWと同様に、前方へ向かうにつれ絞られていく細身のフレームとシャープなトリガーガードとなっており、トリガー幅がありますね。

トリガーガードのみを比較してみました。フレームに掛ける爪の部分がCAW(左)は四角く、HWS(右)では丸くなっています。

実銃です。ちゃんと四角いですね。爪の部分の検定印(?)は流石のCAWでも再現されていません。(参考にした個体になかったのかもしれませんが・・・)

トリガーガードを外したところです。CAW(左)はこの部分にもダイキャストのインナーシャーシを採用しています。

フレーム幅の差も一目瞭然ですね。

内部パーツ一式です。CAWが左、HWSが右になります。

ハンマーも全く形状が違いますが、最も大きな違いとしてHWS(右)にはそもそもハンマースプリングとかみ合う後端のハンマーローラーが再現されていません

正直動作に問題はないのですが、なぜオミットされているのかは謎です。

また、フレームの厚みが違うので当然ハンマー・スクリューの長さ(ついでに径)も違います。見ての通りCAWの方が太く短い(=フレームが細くスマート)です。

実銃のハンマーです。CAWに近く当然ローラーがついています。

シリンダーストップ、ハンド、トリガースプリングです。CAW(左)のシリンダーストップはスチール削り出しの1ピース構造ですが、HWS(右)のものは2枚を張り合わせて(2ピースで)構成されています。ハンドとトリガースプリングの形状も大きく違いますね。

あまりいい画像が見つけられませんでしたが実銃のモノです。当然ながらどれもCAWに近しいですね。

トリガー形状も全く違います。CAW(左)の方が幅広で曲線が強いですね。

この差によって、構えて引き金に指をかけた時の感覚が全く異なるものになります。

側面から見た実銃トリガーです。CAWと似ているのがよく分かります。

シリンダーです。CAW(左)のものはラチェットは勿論、角度をつけて(放射状に)取り付けられたニップルの再現も見事なものです。

HWS(右)は全くデタラメなラチェット形状で、ニップルも垂直に取り付けられています。ただ、一応これでも動作及び発火に関してはなんら問題はないので、遊戯銃としての仕事はしてくれます。

実銃です。このようなラチェット構造とすることで砂塵が入り込むことを防ぎ、角度をつけてニップルを取り付けることで雷管を取り付けやすく、かつハンマーが雷管を垂直に叩けるようにしているとのことです。

また、HWS(右)はなぜかローディングレバーの可動域が狭く、ランマー(突き棒)をシリンダーの薬室内まで進めることができません。

正直実際に装填をすることはないので困りはしないのですが、パーカッションリボルバーとしては非常に重要なアクションなので是非改善していただきたいですね。

実銃です。ちゃんと押し込めてます(当然)

最後にシリンダーを外した状態でフレーム内部を見てみます。CAW(上)はダイキャスト製インナーシャーシがキチッと組み込まれ強度向上に役立っているのが良くわかりますね。さらによく見ると、ランマ―の先端形状も全く異なり、CAWの方が凝った作りであることが分かります。

実銃の構造を見てもCAWの方が正確に再現しているとよくわかりますね。

・・・如何でしたでしょうか。もはや別銃じゃあないかと思うほどの差異があることがご理解頂けたかとおもいます。

正直なところCAWのニューモデルアーミーが凄すぎるだけで、決してHWSのものが(値段に比して)出来が悪いという話ではないとは信じています。(これでもCMCの金属モデルガンの頃に比べればはるかに進歩してるらしいですし・・・)

また、外見には表れないHWSの利点としてメーカーサポートがキチンとしており、万一壊れてもメーカー修理、予備パーツの入手が可能であるということがあります。遊戯銃として遊び倒すならこのメリットは他では代替ができないほど大きなものとなるのは、皆さんもご存じの通りです。(逆に言うと、CAWのサポートが全くアテに出来ないという話なのですが・・・)

さらに加えて言うならば、HWSの素晴らしさはそのラインナップの豊富さにもあります。カービンモデル、ショートモデル、ガスガン、カートリッジコンバージョンといった多様なニューモデルアーミーを世に送り出してくれたのは、マニア心をよく理解しているHWSの大きな功績の一つです。まァここ10年程再販されていないので実質絶版品ですが

さて、長々とお付き合いいただきありがとうございました。遊戯銃のニューモデルアーミーについて理解が深まったかと思います。どちらのメーカーにもそれぞれの持ち味がありますので、自分のスタイルに合わせて適宜コレクションに加えられるといいかと思います。

それではまた。

【過去に紹介した両メーカーの各種ニュー(オールド)モデルアーミーの記事はこちら】

・CAW製 レミントン ニューモデルアーミー

・CAW製 レミントン オールドモデルアーミー

・HWS製 レミントン ニューモデルアーミー アップグレード・モデル

・HWS製 レミントン ニューモデルアーミー ゲート付コンバージョン・モデル

・HWS製 レミントン ニューモデルアーミー コンバージョン・モデル

・HWS製 レミントン ニューモデルアーミー・リボルバー・カービン

・HWS製 レミントン ニューモデルアーミー・リボルバー・カービン モデルガンver

・HWS製 レミントン ニューモデルアーミー・リボルバー・カービン オールシルバー

【実銃のあれこれについてはこちら】

・レミントン M1858 New Model Army あれこれ

・南北戦争~開拓時代ごろの銃のサイズあれこれ

現状(樹脂製の)モデルガンを発売しているのはこの2社だけなので、今回の記事だけ押さえておけばモデルガンのニューモデルアーミーを「ある程度理解した」と言っても差し支えないでしょう。

最初に誤解なきよう申し上げておくと、この結果を以てどちらのメーカーの方が優れているかという話にしたいわけではありません。実銃からキチっと採寸したCAWの方が出来がいいのは当然で、そもそもHWSはCMC金型を引き継いで来ているので初めから勝負にならないのです。

ただ、ニューモデルアーミー・フリークを自称する身としてはどうしてもキッチリその差を検証し「ぶっちゃけ何が違うのかわからない」「言うて同じでしょ?w」という風潮を払拭していきたいと思うわけです(余計なお世話)

※以前CAW製のニューモデルアーミーを紹介した際にどれだけ完成度が高いかを纏めていますので、お時間のある方は先にそちらを読んでいただくとより理解が深まるかと思います。

それでは早速ですが比較していきましょう。ネットで拾った実銃写真も織り交ぜて説明させていただきますが、実銃も何十万丁と生産される中で形状に変化がみられるため、今回使用する画像のものが絶対というワケではございませんのでご了承ください。

まずは全景から、言うまでもありませんが上がCAW、下がHWSです。

正直もうすでにこの時点で雰囲気が違うんですが、まぁ興味のない方には同じに見えるでしょう。

こちらが実銃です。既にCAWの異常な完成度の高さが分かります。

バレルトップの刻印ですが、CAW(上)は完璧です。HWS(下)は1行目のパテント取得年こそ同じものの、2行目が“NEW MODEL ARMY PERCUSSION REVOLVER. ILION NEWYORK. U.S.A.”、三行目が“MANUFACTURED BY HARTFORD.CO.LTD”と全く異なり自社名が入っています。

リアリティはともかく、雰囲気を崩さず社名を入れようという心遣いは有難いですね。

実銃の刻印です。この“NEW-MODEL”こそが、本銃がニューモデルアーミーの代名詞となっている所以だと思うのですが、実際どうなんでしょう。

CAW(左)の方がハンマーが小ぶりでノーズが細長く、ゲートも凝った造形ですね。HWS(右)はハンマーが太く短く、ゲートも大雑把なただの切り欠きとなっています。

また、CAWのハンマー/トリガースクリューの先端がリベットのように丸まっているのが分かります。HWSのは完全に平坦な普通のネジのカタチです。

また、そもそもフレームの厚みが違います。CAWの方が細くスマートです。

こちらが実銃の写真です。ハンマーノーズが潰れてますが、ゲート形状と共にCAWに近しいことが一目でわかります。

また、スクリュー先端も丸く処理されてますね。

フレーム前部の曲面やローディングレバーの形状も違います。CAW(上)の方がエッジの効いた角部と流れるような曲面とのメリハリが効いていてスマートです。レバー固定ピン先端はここでも丸くなっています。

HWSはレバーの下端がフレームより外側に飛び出ており、ランマー収納部も太く全体的に半端に角ばってしまっているので野暮ったく見えてしまいます。

実銃です。CAWと同じように流麗なラインを描いていますね。

CAW(上)のグリップフレームには見事な造形で隙間なくダイキャストのインナーフレームが組み込まれており、強度の向上と重量増加に役立っています。

HWS(下)はHW材の一体成型ですが、時間経過とともにメイン・スプリングの圧力に負けてグリップフレームが歪んできます。グリップの面が合わないのもそれが原因であり、処置のしようがないので諦めてください。(保管時にスプリングを抜き取れば延命は可能です)

実銃です。CAWにそっくりですが、メインスプリングの分厚さがよくわかります。当時の雷管は信頼性が低く、確実な発火のためにはハンマーの打撃力を高めるしかなかったためで、こんなスプリングテンションではファニング(速射)など不可能だったでしょう。

グリップです。CAW(上)はスクリュー・カラー(ネジ受け)の連れ回り防止形状が良く再現されており、内側にはウエイト兼サブフレームが埋め込まれていてここでも重量増加に貢献しています。ただ、正直グリップに関しては多種多様なものが存在するのでHWS(下)のようなタイプも実在しています。

これに関しては特に甲乙はつけられないかなって感じですね。

参考までに実銃です。これはCAWと同タイプで、角(?)の角度まで瓜二つですね。

CAW(左)はフレーム下部がスマートな形状で、トリガーガードもシャープで隙間なくキチっと収まっています。HWS(左)はやや丸っこい上になぜかトリガーガード・スクリュの径が異様に大きいです。

またCAWはトリガーが太く、HWSは細長くなっています。

ちなみにHWSのトリガーガードはデフォルトだと亜鉛合金にメッキを施したものなのですが、流石に論外なのでちゃんとした真鍮製のモノに換装してあります。

実銃です。CAWと同様に、前方へ向かうにつれ絞られていく細身のフレームとシャープなトリガーガードとなっており、トリガー幅がありますね。

トリガーガードのみを比較してみました。フレームに掛ける爪の部分がCAW(左)は四角く、HWS(右)では丸くなっています。

実銃です。ちゃんと四角いですね。爪の部分の検定印(?)は流石のCAWでも再現されていません。(参考にした個体になかったのかもしれませんが・・・)

トリガーガードを外したところです。CAW(左)はこの部分にもダイキャストのインナーシャーシを採用しています。

フレーム幅の差も一目瞭然ですね。

内部パーツ一式です。CAWが左、HWSが右になります。

ハンマーも全く形状が違いますが、最も大きな違いとしてHWS(右)にはそもそもハンマースプリングとかみ合う後端のハンマーローラーが再現されていません

正直動作に問題はないのですが、なぜオミットされているのかは謎です。

また、フレームの厚みが違うので当然ハンマー・スクリューの長さ(ついでに径)も違います。見ての通りCAWの方が太く短い(=フレームが細くスマート)です。

実銃のハンマーです。CAWに近く当然ローラーがついています。

シリンダーストップ、ハンド、トリガースプリングです。CAW(左)のシリンダーストップはスチール削り出しの1ピース構造ですが、HWS(右)のものは2枚を張り合わせて(2ピースで)構成されています。ハンドとトリガースプリングの形状も大きく違いますね。

あまりいい画像が見つけられませんでしたが実銃のモノです。当然ながらどれもCAWに近しいですね。

トリガー形状も全く違います。CAW(左)の方が幅広で曲線が強いですね。

この差によって、構えて引き金に指をかけた時の感覚が全く異なるものになります。

側面から見た実銃トリガーです。CAWと似ているのがよく分かります。

シリンダーです。CAW(左)のものはラチェットは勿論、角度をつけて(放射状に)取り付けられたニップルの再現も見事なものです。

HWS(右)は全くデタラメなラチェット形状で、ニップルも垂直に取り付けられています。ただ、一応これでも動作及び発火に関してはなんら問題はないので、遊戯銃としての仕事はしてくれます。

実銃です。このようなラチェット構造とすることで砂塵が入り込むことを防ぎ、角度をつけてニップルを取り付けることで雷管を取り付けやすく、かつハンマーが雷管を垂直に叩けるようにしているとのことです。

また、HWS(右)はなぜかローディングレバーの可動域が狭く、ランマー(突き棒)をシリンダーの薬室内まで進めることができません。

正直実際に装填をすることはないので困りはしないのですが、パーカッションリボルバーとしては非常に重要なアクションなので是非改善していただきたいですね。

実銃です。ちゃんと押し込めてます(当然)

最後にシリンダーを外した状態でフレーム内部を見てみます。CAW(上)はダイキャスト製インナーシャーシがキチッと組み込まれ強度向上に役立っているのが良くわかりますね。さらによく見ると、ランマ―の先端形状も全く異なり、CAWの方が凝った作りであることが分かります。

実銃の構造を見てもCAWの方が正確に再現しているとよくわかりますね。

・・・如何でしたでしょうか。もはや別銃じゃあないかと思うほどの差異があることがご理解頂けたかとおもいます。

正直なところCAWのニューモデルアーミーが凄すぎるだけで、決してHWSのものが(値段に比して)出来が悪いという話ではないとは信じています。(これでもCMCの金属モデルガンの頃に比べればはるかに進歩してるらしいですし・・・)

また、外見には表れないHWSの利点としてメーカーサポートがキチンとしており、万一壊れてもメーカー修理、予備パーツの入手が可能であるということがあります。遊戯銃として遊び倒すならこのメリットは他では代替ができないほど大きなものとなるのは、皆さんもご存じの通りです。(逆に言うと、CAWのサポートが全くアテに出来ないという話なのですが・・・)

さらに加えて言うならば、HWSの素晴らしさはそのラインナップの豊富さにもあります。カービンモデル、ショートモデル、ガスガン、カートリッジコンバージョンといった多様なニューモデルアーミーを世に送り出してくれたのは、マニア心をよく理解しているHWSの大きな功績の一つです。

さて、長々とお付き合いいただきありがとうございました。遊戯銃のニューモデルアーミーについて理解が深まったかと思います。どちらのメーカーにもそれぞれの持ち味がありますので、自分のスタイルに合わせて適宜コレクションに加えられるといいかと思います。

それではまた。

【過去に紹介した両メーカーの各種ニュー(オールド)モデルアーミーの記事はこちら】

・CAW製 レミントン ニューモデルアーミー

・CAW製 レミントン オールドモデルアーミー

・HWS製 レミントン ニューモデルアーミー アップグレード・モデル

・HWS製 レミントン ニューモデルアーミー ゲート付コンバージョン・モデル

・HWS製 レミントン ニューモデルアーミー コンバージョン・モデル

・HWS製 レミントン ニューモデルアーミー・リボルバー・カービン

・HWS製 レミントン ニューモデルアーミー・リボルバー・カービン モデルガンver

・HWS製 レミントン ニューモデルアーミー・リボルバー・カービン オールシルバー

【実銃のあれこれについてはこちら】

・レミントン M1858 New Model Army あれこれ

・南北戦争~開拓時代ごろの銃のサイズあれこれ

2021年08月16日

HWS製 レミントン ダブルデリンジャー

皆さんこんばんは。お盆も終わってしまいましたね。

今回もそんな季節の行事とは特に関係なく、言わずと知れた傑作護身用拳銃の紹介になります。

HWS製、レミントン ダブルデリンジャーです。

.41ショートリムファイア弾を使用する上下二連の「元祖コンシールドガン」であり、故障が少なく現在でもレプリカ等の人気が高い伝説的なポケット・ピストルですね。

賭博人が多用したことから‟ギャンブラーズ・ガン”、西部劇に数多く出演したことから‟西部劇の陰の主役”と称されるほど世に普及し、日本においても複数メーカーからエアガン、モデルガン等発売されているため知名度が高いと思われます。

HWS社のデリンジャーはCMC社の金型を引き継いで生産されているのですが、現行のものは内部機構の改良により発火性能を向上させているとされています。これはバレルがABS製なのでより発火向けですね。

ツートーンカラーっぽくて個人的には好みです。

‟西部劇の表の主役”であろうSAAと並べてみても、その小ささが分かります。

個性的ながら実に合理的なデザインで、多くの人の心を掴むのも頷けます。

折角の小型拳銃なので文庫本サイズのケースも自作してみました。本棚に隠しておく「Gun Book Safe」というやつですね。

何しろ多くの遊戯銃メーカーから数多く発売されているため安価で入手でき、実銃同様故障も少ないため遊んでて楽しい銃だと思います。

皆さんのご家庭にも1丁如何でしょう?

ということで今回はこの辺で。

またお会いしましょう

今回もそんな季節の行事とは特に関係なく、言わずと知れた傑作護身用拳銃の紹介になります。

HWS製、レミントン ダブルデリンジャーです。

.41ショートリムファイア弾を使用する上下二連の「元祖コンシールドガン」であり、故障が少なく現在でもレプリカ等の人気が高い伝説的なポケット・ピストルですね。

賭博人が多用したことから‟ギャンブラーズ・ガン”、西部劇に数多く出演したことから‟西部劇の陰の主役”と称されるほど世に普及し、日本においても複数メーカーからエアガン、モデルガン等発売されているため知名度が高いと思われます。

HWS社のデリンジャーはCMC社の金型を引き継いで生産されているのですが、現行のものは内部機構の改良により発火性能を向上させているとされています。これはバレルがABS製なのでより発火向けですね。

ツートーンカラーっぽくて個人的には好みです。

‟西部劇の表の主役”であろうSAAと並べてみても、その小ささが分かります。

個性的ながら実に合理的なデザインで、多くの人の心を掴むのも頷けます。

折角の小型拳銃なので文庫本サイズのケースも自作してみました。本棚に隠しておく「Gun Book Safe」というやつですね。

何しろ多くの遊戯銃メーカーから数多く発売されているため安価で入手でき、実銃同様故障も少ないため遊んでて楽しい銃だと思います。

皆さんのご家庭にも1丁如何でしょう?

ということで今回はこの辺で。

またお会いしましょう

2021年08月14日

カナマル商事 チャーターアームズ ブルドッグ

さて、土曜日の夜がやってきましたね。というわけで今夜は(色んな意味で)伝説となっている遊戯銃の紹介になります。

こちら、カナマル商事が発売しておりましたガスガン、チャーターアームズ ブルドッグです。

コンパクトかつ武骨にまとめられたボディに44口径5連発という大火力で、性能、実用面ともに申し分なく、現在でも(旧チャーターアームズは倒産したが同じ社名を冠した)別会社により改良等がなされ販売されているベストセラーとなります。

俗にいう“サタデーナイトスペシャル”と呼ばれる安価な銃ですが、このチャーターアームズ製ブルドッグはその中では高級な部類に入っているようです。

本銃は和智香氏(現K.T.W.社長)が発案し、伝説のトイガンデザイナー、故六人部登氏が設計した布陣だけ見れば最強のモデルですが、あまりに独創的(斬新すぎる)構造のために全く人々がついていけず終わってしまった悲劇の遊戯銃としても有名です。(多分)

で、その理由がこちら↓

なんと回転式拳銃のガワでありながら‟カセットマガジン式固定ガス機構”というトンデモガスガンであり、シリンダーは全くのダミーでリボルバーらしいアクションは何一つできないのです。

なにしろリボルバーと言っていいのかわからないレベルの前代未聞の斬新すぎる構造だったことで、トイガンファンの心をつかめなかったのが主な敗因だったとされています。

尤も、カセットマガジンの装弾数は10発と実銃の2倍で、なおかつ機構は実質固定ガスガンのためキチンと調整すればサバゲーユースとしてはかなりの戦力になるそうですが・・・(そもそもこんなコアな銃を欲しがるようなオタクがサバゲで活躍したがるとはとても思えないですね)

最後に、直接的な関係はないですが同じブルドッグの名を冠するブリティッシュ・ブルドッグとの比較をば・・・

全体のサイズに比して大口径弾のシリンダーを持つマッチョなスタイルは独特の雰囲気があって素晴らしいですね。懐に忍ばせておけば実際心強いだろうなぁと思います。

ということで、伝説のサタデーナイトスペシャルの紹介でした。

ある意味歴史的な一丁だと思いますので、興味のある人は是非購入してみてはいかがでしょうか。

それでは、またお会いしましょう。

・本銃にエングレーブの施されたモデルの記事も執筆しました→カナマル商事 チャーターアームズ ブルドッグ エングレーブモデル

こちら、カナマル商事が発売しておりましたガスガン、チャーターアームズ ブルドッグです。

コンパクトかつ武骨にまとめられたボディに44口径5連発という大火力で、性能、実用面ともに申し分なく、現在でも(旧チャーターアームズは倒産したが同じ社名を冠した)別会社により改良等がなされ販売されているベストセラーとなります。

俗にいう“サタデーナイトスペシャル”と呼ばれる安価な銃ですが、このチャーターアームズ製ブルドッグはその中では高級な部類に入っているようです。

本銃は和智香氏(現K.T.W.社長)が発案し、伝説のトイガンデザイナー、故六人部登氏が設計した布陣だけ見れば最強のモデルですが、あまりに独創的(斬新すぎる)構造のために全く人々がついていけず終わってしまった悲劇の遊戯銃としても有名です。(多分)

で、その理由がこちら↓

なんと回転式拳銃のガワでありながら‟カセットマガジン式固定ガス機構”というトンデモガスガンであり、シリンダーは全くのダミーでリボルバーらしいアクションは何一つできないのです。

尤も、カセットマガジンの装弾数は10発と実銃の2倍で、なおかつ機構は実質固定ガスガンのためキチンと調整すればサバゲーユースとしてはかなりの戦力になるそうですが・・・

最後に、直接的な関係はないですが同じブルドッグの名を冠するブリティッシュ・ブルドッグとの比較をば・・・

全体のサイズに比して大口径弾のシリンダーを持つマッチョなスタイルは独特の雰囲気があって素晴らしいですね。懐に忍ばせておけば実際心強いだろうなぁと思います。

ということで、伝説のサタデーナイトスペシャルの紹介でした。

ある意味歴史的な一丁だと思いますので、興味のある人は是非購入してみてはいかがでしょうか。

それでは、またお会いしましょう。

・本銃にエングレーブの施されたモデルの記事も執筆しました→カナマル商事 チャーターアームズ ブルドッグ エングレーブモデル

2021年08月14日

「洋書」のすゝめ

銃ばかり紹介するのも飽きてくるので、今回は雑談という形にします。

特に西部開拓時代の銃が好きな身として、「知識や情報をどこから仕入れるか?」というのは、困難な命題だと思っています。そんなんどうでもいいわ~とかいう人は関係ないので本稿は無視してください

一番は有識者と直接対話することなのでしょうが、残念ながらそんな都合のいい機会がそうそう来るワケでもありません(そもそも日本に開拓時代銃器の有識者がどれだけ存在するのか知りませんが・・・)

そこでお勧めするのが「書籍(≒洋書)」です。一次資料がきっちり紙媒体にまとめられているので、外国語でインターネットをうろうろするより効率が良く、かつ実銃にも触れる機会のある本場の人々の知見と情熱が溢れています。

かくいう私も洋書などというお堅いモノに手を出したのは最近で、それまではネットで聞きかじった知識でなんとなくやっておりました。これは識者の話を聞くまで怠惰でいた私の反省なのですが、特に洋書はほとんど個人輸入の必要がありそこそこ値も張るのでイマイチ購入に踏み切れないんですよね。(ただ、載っている情報の価値を考えれば実質無料みたいなものだと思います。)

というか、特に日本語のネット情報なんてのは憶測、偏見によるデタラメ、遊戯銃やフィクション(映画等)との混同による妄言まみれで大抵役に立ちません(海外サイトの確実性は不明)。誰が悪いとかではなく、単純に皆さん興味がないのでそれっぽい言説で納得するんだろうと思います(自分もそのうちの一人でしたが・・・)

▲あくまで一例ですが、レミントンリボルバーの各型のバレルトップの刻印、ローディングレバー、ベースピン形状などが体系的に記載されています。こんなの日本語で調べていたら100年掛かっても知ることはできないでしょう。

▲こちらは1863年秋当時の手紙のやりとりが記載された頁ですが、超ざっくり要約すると「おたく(レミントン)のリボルバーに付属するブレットモールドだけど、大量に余るし兵士に渡しても使わず捨てられたりするのでもう廃止してもらえないか?」という軍の要請に対して、「承知しました。付属品から外し、その分一丁あたり18セントお安くなります」という返答が書かれています。

「当初は軍に納入されるレミントンリボルバーにブレットモールドが付属していたが、南北戦争の途中で廃止された」などという話、聞いたことも考えたこともありませんでした。英語が堪能ではないので解読には苦労しますが、読み解いていくと実に有意義な時間が過ごせます。

自分は今のところレミントンに関しての事で精一杯でコルトやウィンチェスターはさっぱりですが、本当に正しい知識を得たいのなら書籍(洋書)という手段が結局のところ一番なのではないかと思います。(では、その書籍の情報が本当に正しいかというところまで突き詰め始めるともはや収拾がつかなくなるとは思いますが・・・)

外出も憚られるこのご時世、インドア活動の筆頭である読書によって知識を深めるということを今一度検討してみてはいかがでしょうか。

それでは

特に西部開拓時代の銃が好きな身として、「知識や情報をどこから仕入れるか?」というのは、困難な命題だと思っています。

一番は有識者と直接対話することなのでしょうが、残念ながらそんな都合のいい機会がそうそう来るワケでもありません(そもそも日本に開拓時代銃器の有識者がどれだけ存在するのか知りませんが・・・)

そこでお勧めするのが「書籍(≒洋書)」です。一次資料がきっちり紙媒体にまとめられているので、外国語でインターネットをうろうろするより効率が良く、かつ実銃にも触れる機会のある本場の人々の知見と情熱が溢れています。

かくいう私も洋書などというお堅いモノに手を出したのは最近で、それまではネットで聞きかじった知識でなんとなくやっておりました。これは識者の話を聞くまで怠惰でいた私の反省なのですが、特に洋書はほとんど個人輸入の必要がありそこそこ値も張るのでイマイチ購入に踏み切れないんですよね。(ただ、載っている情報の価値を考えれば実質無料みたいなものだと思います。)

というか、特に日本語のネット情報なんてのは憶測、偏見によるデタラメ、遊戯銃やフィクション(映画等)との混同による妄言まみれで大抵役に立ちません(海外サイトの確実性は不明)。誰が悪いとかではなく、単純に皆さん興味がないのでそれっぽい言説で納得するんだろうと思います(自分もそのうちの一人でしたが・・・)

▲あくまで一例ですが、レミントンリボルバーの各型のバレルトップの刻印、ローディングレバー、ベースピン形状などが体系的に記載されています。

▲こちらは1863年秋当時の手紙のやりとりが記載された頁ですが、超ざっくり要約すると「おたく(レミントン)のリボルバーに付属するブレットモールドだけど、大量に余るし兵士に渡しても使わず捨てられたりするのでもう廃止してもらえないか?」という軍の要請に対して、「承知しました。付属品から外し、その分一丁あたり18セントお安くなります」という返答が書かれています。

「当初は軍に納入されるレミントンリボルバーにブレットモールドが付属していたが、南北戦争の途中で廃止された」などという話、聞いたことも考えたこともありませんでした。英語が堪能ではないので解読には苦労しますが、読み解いていくと実に有意義な時間が過ごせます。

自分は今のところレミントンに関しての事で精一杯でコルトやウィンチェスターはさっぱりですが、本当に正しい知識を得たいのなら書籍(洋書)という手段が結局のところ一番なのではないかと思います。(では、その書籍の情報が本当に正しいかというところまで突き詰め始めるともはや収拾がつかなくなるとは思いますが・・・)

外出も憚られるこのご時世、インドア活動の筆頭である読書によって知識を深めるということを今一度検討してみてはいかがでしょうか。

それでは

タグ :雑談

2021年08月12日

コクサイ製(?) コルト25オート

さてさて、前回に引き続きオートマチック拳銃の紹介になります。

こちら、メーカー不詳のコルト25オートです

どうでしょうこの渋い銀色。こんな仕上げのモデルガン今まで見たことがありません。

近所のリサイクルショップで衝動買いした製品なのですが、元箱も取説も知識もないためメーカーが分かりませんでした。

ただ、元々はコクサイのブラックメッキモデルで、それが剥がれて下地の銀メッキが偶然非常にいい感じになったのでは?と推測しています。

前回紹介したM1911A1と並べてみます。参考までに.45ACPと.25ACPのダミーカートも置いてますが、こうしてみると25オートはまるでオモチャですね(実際遊戯銃ですが)

最後になりますが、前所有者が作成したと思われるオリジナルケースを紹介します。実のところ衝動買いした理由の5割はこのケースの存在でした。

元々は少量のスコッチウイスキーが数種入ったセットだったようですが、雰囲気は見事にこの小型拳銃にマッチしています。護身用に本棚にでも隠しておけそうです。

銃というのは本体だけでなく、こういった属品などでも楽しめるのだなということを再認識させて頂きました。こういう所にもこだわってコレクションを楽しんで行きたいですね。(比例して出費も増加しますが……)

と、いうわけで今回はお洒落なケースも併せた小型拳銃の紹介でした。

またお会いしましょう。

こちら、メーカー不詳のコルト25オートです

どうでしょうこの渋い銀色。こんな仕上げのモデルガン今まで見たことがありません。

近所のリサイクルショップで衝動買いした製品なのですが、元箱も取説も知識もないためメーカーが分かりませんでした。

ただ、元々はコクサイのブラックメッキモデルで、それが剥がれて下地の銀メッキが偶然非常にいい感じになったのでは?と推測しています。

前回紹介したM1911A1と並べてみます。参考までに.45ACPと.25ACPのダミーカートも置いてますが、こうしてみると25オートはまるでオモチャですね

最後になりますが、前所有者が作成したと思われるオリジナルケースを紹介します。実のところ衝動買いした理由の5割はこのケースの存在でした。

元々は少量のスコッチウイスキーが数種入ったセットだったようですが、雰囲気は見事にこの小型拳銃にマッチしています。護身用に本棚にでも隠しておけそうです。

銃というのは本体だけでなく、こういった属品などでも楽しめるのだなということを再認識させて頂きました。こういう所にもこだわってコレクションを楽しんで行きたいですね。(比例して出費も増加しますが……)

と、いうわけで今回はお洒落なケースも併せた小型拳銃の紹介でした。

またお会いしましょう。

2021年08月09日

WA製 コルト M1911A1 〈プライベートライアン〉 NEWバトルダメージver

こんばんは。三連休も五輪も終わってしまいますね。

というわけで(相関なし)、今回は本ブログ初のオートマチック拳銃の紹介です。

こちら、WAのガスガン、M1911A1(NEWバトルダメージver)です。

HW材には複数回の焼付塗装、ダイキャスト部品には実銃と同様にパーカライジング=リン酸塩皮膜処理を行ったのちに職人が手作業で仕上げたというだけあって、大変質感が良いです。

正直WAのガバメントはバリエーションが多すぎてイマイチ違いが分かってないのですが、これはその名の通り戦場での使用をイメージしたウェザリング仕上げとされています。(別に名称になっている映画とのタイアップ商品というワケでもないようですが・・・)

ヘアラインもバッチリ出ており、エッジもシャープな仕上がりで個人的には大変好みです。

M1911系列に関してはあまり詳しくないのでWAのモノがそもそもどれだけの完成度なのかは分からないですが、ミリオタならだれもが知る伝説的名銃なのでやはり男なら1丁は持っておきたい銃だなと思いました。(偏見)

それでは、今回はこの辺で

というわけで(相関なし)、今回は本ブログ初のオートマチック拳銃の紹介です。

こちら、WAのガスガン、M1911A1(NEWバトルダメージver)です。

HW材には複数回の焼付塗装、ダイキャスト部品には実銃と同様にパーカライジング=リン酸塩皮膜処理を行ったのちに職人が手作業で仕上げたというだけあって、大変質感が良いです。

正直WAのガバメントはバリエーションが多すぎてイマイチ違いが分かってないのですが、これはその名の通り戦場での使用をイメージしたウェザリング仕上げとされています。

ヘアラインもバッチリ出ており、エッジもシャープな仕上がりで個人的には大変好みです。

M1911系列に関してはあまり詳しくないのでWAのモノがそもそもどれだけの完成度なのかは分からないですが、ミリオタならだれもが知る伝説的名銃なのでやはり男なら1丁は持っておきたい銃だなと思いました。(偏見)

それでは、今回はこの辺で

2021年08月07日

DENIX製 レミントン ローリング・ブロック・カービン

世間はお盆ないし三連休だそうですね。

私に特に関係はなく今回は渋いラインナップに定評のあるDENIXの個性的なカービンの紹介になります。

こちら、レミントンのローリング・ブロック・カービンです。

正直なところ、この銃がモデルアップされているなんて最近まで知りませんでした。

1860年代中ごろから1900年代初頭まで生産されたベストセラーで、その名の通りローリング・ブロックというブリーチ(銃尾)閉鎖機構はシンプルながら堅牢で信頼性が高く、大口径弾にも耐えうるため各種口径でモデルアップされていたようです。

例のごとく内部機構はデタラメですが、外から見ると特徴的なローリング・ブロック方式をちゃんと再現しています。

薬室は安全のために完全閉鎖されていて口径は不明ですが、なんとなく45-70弾モデルだろうということにしています。

オクタゴンは馴染みがありますが、このようなヘキサゴン・バレル(六角形銃身)はなんだか新鮮ですね。

ストックは謎のニス(オイル?)仕上げです。実はデフォルトだとバットプレートが再現されていないので真鍮版を切り出して自作しました。

やはり当時の銃は真鍮が似合いますね。

DENIXはとにかく亜鉛合金の質が悪く、お世辞にも再現度の高いモデルガンとは言えません(そもそも壁に飾って遠くから眺めるインテリアとして作られているから仕方がないですが)。

しかし、こういったコアな銃をモデルアップしてくれるという点だけでも大変意義深いメーカーだと思います。少なくとも日本の遊戯銃業界ではありえないですからね

ぼちぼちDENIXの稀少な銃も蒐集していきたいとは思っていますので、いつか本ブログで紹介できるかもしれません。

それでは。

私に特に関係はなく今回は渋いラインナップに定評のあるDENIXの個性的なカービンの紹介になります。

こちら、レミントンのローリング・ブロック・カービンです。

正直なところ、この銃がモデルアップされているなんて最近まで知りませんでした。

1860年代中ごろから1900年代初頭まで生産されたベストセラーで、その名の通りローリング・ブロックというブリーチ(銃尾)閉鎖機構はシンプルながら堅牢で信頼性が高く、大口径弾にも耐えうるため各種口径でモデルアップされていたようです。

例のごとく内部機構はデタラメですが、外から見ると特徴的なローリング・ブロック方式をちゃんと再現しています。

薬室は安全のために完全閉鎖されていて口径は不明ですが、なんとなく45-70弾モデルだろうということにしています。

オクタゴンは馴染みがありますが、このようなヘキサゴン・バレル(六角形銃身)はなんだか新鮮ですね。

ストックは謎のニス(オイル?)仕上げです。実はデフォルトだとバットプレートが再現されていないので真鍮版を切り出して自作しました。

やはり当時の銃は真鍮が似合いますね。

DENIXはとにかく亜鉛合金の質が悪く、お世辞にも再現度の高いモデルガンとは言えません(そもそも壁に飾って遠くから眺めるインテリアとして作られているから仕方がないですが)。

しかし、こういったコアな銃をモデルアップしてくれるという点だけでも大変意義深いメーカーだと思います。

ぼちぼちDENIXの稀少な銃も蒐集していきたいとは思っていますので、いつか本ブログで紹介できるかもしれません。

それでは。